刘宝存 ,秦毛毛,2

(1.北京师范大学 国际与比较教育研究院,北京 100875;

2.北京第二外国语学院 欧洲学院,北京 100024)

大学治理是当前高等教育研究的核心问题,治理模式的时代变迁既反映出治理理念的变化和治理主体间的博弈,又透视了大学内在发展存在的问题。巴西作为金砖国家,是引人瞩目的发展中大国,其社会变迁中的经验与教训都反映出发展中国家的诸多共性问题。巴西拥有南美洲最大的高等教育体系,2020年巴西共有高等教育机构2 457所,其中大学525所,学院1 892所,以及联邦技术教育中心40所,注册学生860万名[1]。在历史发展过程中其大学治理模式也随着时代的变化而不断调整,在政府与大学、行政与学术,以及大学与市场的关系等方面呈现出不同的特征。当前巴西大学治理面临的诸多问题与挑战,既反映出巴西大学治理当中矛盾的特殊性,也反映出高等教育发展的复杂性与矛盾性。本文以伯顿·克拉克(Burton R.Clark)的“三角协调模型”为分析框架,研究巴西大学治理模式变迁中权力关系的变化以及当前巴西大学治理模式存在的问题与挑战,以期为更好地洞察发展中国家大学、政府与市场的关系变迁提供一个新的案例。

“治理”概念首先出现在管理领域,在进入21世纪之后逐渐扩展到教育领域,大学治理也成为高等教育研究的一个核心问题。大学治理既涉及大学与政府、大学与社会等外部治理的关系问题,也涉及大学内部学术权力和行政权力等内部治理的关系问题,而且外部治理和内部治理往往又是交织在一起的,特别是内部治理通常受到外部治理的制约。因此,研究大学治理,必须选择一个合适的分析框架。

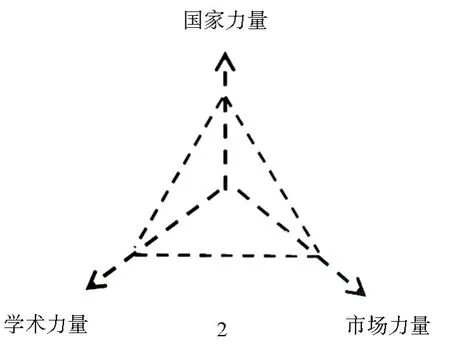

伯顿·克拉克是大学治理研究领域的先行者,他最早构建的“三角协调模型”成为大学治理研究领域的经典理论。他认为,高等教育的发展主要受政府、市场及学术权威三种力量的整合影响,三者之间的博弈决定了大学治理的模式[2]。在由这三重要素组成的三角模型中,三个角各代表不同治理主体发挥作用的最大值,以及其他主体发挥作用的最小值,而三角内部则是这些治理要素不同程度、不同组合的展现。不同大学的治理模式迥异,而其治理力量在“三角协调模型”中的分布则代表了治理主体各方的博弈[3]。“三角协调模型”的三个角代表了三种典型的治理机制:国家规制、学术自治和市场调控(图1)。其中,国家规制的主体即为国家权威,这种规制主要通过自上而下的指令调节实现;

学术自治则是围绕着以大学教授为代表的学术群体展开,日渐制度化的合议制决策和同行审议是这一机制的核心;

而在新公共管理影响下,市场也成为新兴的治理力量,这一机制往往会引发竞争,无论是大学内部或大学之间,各方竞争角逐稀缺资源——如经费、人才、声誉等[4]。

图1 伯顿·克拉克的“三角协调模型”

1920年里约热内卢大学的建立标志着巴西现代大学的开端。作为发展中国家中具有代表性的区域性大国,巴西大学的发展影响与引领了拉丁美洲的许多教育变革,通过对其大学治理模式变迁的透视也可以从中洞察拉丁美洲国家大学治理中各种权力关系的发展轨迹。根据伯顿·克拉克“三角协调模型”,从历史发展的角度看,巴西大学的治理可以分为三个不同的典型治理阶段,经历了三种不同的治理模式:1920—1968年联邦集权下的双元治理模式;

1968—1988年民主浪潮下的集体共决模式;

1988 年至今新公共管理下的大学自治模式。国家规制、学术自治与市场调控这三方力量的此消彼长形塑了巴西大学的治理模式变迁。那么,在这三个不同的历史阶段中,这三种力量是如何发挥作用的? 巴西大学治理模式变迁过程中各种权力之间的关系是如何变化的? 巴西现行大学治理模式存在的现实问题与挑战有哪些?

在历经三个世纪的抗争后,巴西在1822年实现独立,逐渐摆脱葡萄牙的殖民统治与当地教会的实际控制,其教育发展尤其是后来大学的发展主要体现了独立国家的意志。不同于其他拉美国家大学与政府的松散关系,以及大学严重受制于教会这一历史事实,巴西大学在建立之初就未曾受到过来自教会的压力或影响,而是一直处于联邦政府管控与大学自治的动态平衡中。从里约热内卢大学建立起,直至20世纪60年代,巴西中央政府严格把控着大学的设立批准与经费发放,但也通过法律保障大学的自治权力,形成了一种双元治理模式。在这一阶段的治理模式中,国家规制与学术自治分处大学治理的两极,而市场的角色还未展现于历史舞台之上。

(一)大学发展中的国家主义

早在殖民地时期,巴西政府就严格掌握着学院的设立与拨款,从源头上对高等教育进行着强干预。在独立后的帝国时期(1822-1889年),巴西政府对教育的治理主要是通过自上而下的国家规制来实现的,巴西法律明确规定初等教育和中等教育的管理由省政府负责,而高等教育的管理仍由中央政府牢牢掌握[5]。在1889年进入共和国时期后,虽然巴西高等教育有了较大发展,但是联邦政府仍直接管理各个专业学院。1911年巴西颁布《教育组织法》(Lei Orgánica do Ensino,也称Rivadávia法),明确了高等教育机构对教学事务的自治权力,各学院可自行设置课程方案;

同时在联邦政府层面设立教育高级委员会(Conselho Superior de Ensino),负责审议课程与教师管理事务。该委员会成员由当时全国为数不多的几所独立学院的院长担任,但委员会的主席必须由联邦政府指定[6]。与此前高等教育机构的教学与人事管理事务都由政府直接干预相比,《教育组织法》赋予高等教育机构有限自治的权力,但政府对教育高级委员会主席人选的把控仍将高等教育机构的自治置于严密监控之下。里约热内卢大学建立后,大学治理就是按照《教育组织法》精神进行的。

1931年,巴西颁布《巴西大学章程》(Estatuto das Universidades Brasileiras),这是巴西第一部针对大学的法律法规。《巴西大学章程》明确规定,大学设立的主要目的之一即服从与满足国家的意志,国家有权在社会发展需求的关键节点对大学进行干预指导;

任何一所大学内部行政机构或教学单位的设立都需要经过公共卫生与教育部长的审批,而内部机构变更则更为复杂,要求大学首先征询全国教育委员会的意见,再由本校的理事会向公共卫生与教育部长提出申请[7]113。

1961年,巴西颁布《全国教育方针与基础法》(Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional)。该法制定了全国教育发展的总体目标,规定了教育的权利、免费义务教育、教学自由等方面的诸多基本原则。在教育行政方面,该法试图建立地方分权制度,将部分权力下放到州一级,但联邦政府和教育委员会仍保留着很大的控制权。例如,联邦政府掌握整个国家的教育政策、决定各级教育的标准、确定基本的课程结构和要求、审定教师的资格、分配联邦教育经费等。实际上,联邦政府对教育的控制使地方组织只是在有限的范围内有一定的自主权,特别是在大学治理方面,联邦政府的影响处于主导地位,大学的行政领导、教师都要得到联邦教育委员会的认可,甚至大学课程的内容也要得到联邦政府的认可。

总体而言,在这个时期大学内部享有一定程度的自治,但涉及大学设立、校长任命、经费拨付、机构变更等核心事务时,联邦政府仍严格管控着大学发展的命脉。

(二)巴西大学的教授权威

教授是这个时期巴西大学内部治理中最核心的参与主体,虽然联邦政府牢牢把控着大学的命脉与发展方向,但在大学内部事务治理中,教授团体仍占据了大部分管理职位,因此也就掌管着大学内部决策的话语权。

1931年的《巴西大学章程》将教职人员主要分为正教授、讲师、助教和编外教授4类,并对各类教职的晋升和聘任做了明确的规定。正教授是学术序列中最顶尖的头衔,正教授职称的晋升主要通过竞聘和考试两种方式进行。正教授的首次聘期为10年,期满后进行考核,与教学年限满5年的讲师同时竞争正教授职称,如果再次成功竞聘,则成为终身制正教授。讲师是正教授之前的一种教职序列,每5年进行一次考评,因而有机会竞聘正教授。助教是服务于正教授的助理教学研究人员,其任用权完全掌控在正教授手中。编外教授不属于大学本身的学术序列,是在某些学科缺乏师资情况下的一种教学力量的补充。编外教授与大学单独签订合同,其职责和权利都由大学进行规定。作为每个专业的教席拥有者,正教授的权威不断被制度化,而讲师和编外教授只能被限制在教学和科研的某个领域内。正教授主持正式课程并主持专业考试,而其他教师只能讲授非正式课程[7]113。

1931年的《巴西大学章程》明确规定了校长和大学理事会的权力,他们是大学的最高权力代表和最高权力机构。校长由州政府或联邦政府任命,从大学提交的三名候选人中选出。大学校长的任期为3年,允许连任。大学理事会由校长主持,主要成员包括4类人员:各学院的院长、每个学院推举出的1名代表、1位毕业校友代表,以及1名学生会主席。大学理事会的职责包括推选校长候选人名单、制定大学章程和学院各项规定,以及编制预算等。从中可以看出,从人事任免到规则制定乃至财务决议,大学理事会都掌握着绝对的决策权。但是大学理事会成员中正教授的比例极高,其中校长、各学院的院长以及学院推选的代表都拥有正教授头衔,整个理事会中只有2名非学术人员(毕业校友代表和学生会主席)[8]。因此,掌管着整个大学核心事务的大学理事会,实质上是以正教授群体为代表的决策机构,也证实了教授团体把持校级管理岗位和机构的事实。

在学院这一层级,正教授依然是强势参与治理的特权群体。学院的权力组成分为两部分:院长和行政技术委员会(Conselho Técnico-administrativo)。其中行政技术委员会的权责是推选院长候选人名单,决定学院教学事务、教学评估以及一般人员的任用,是学院的核心权力机构。行政技术委员会由3或6名正教授组成,保证了正教授群体对基层事务的决策参与权。

在大学中,从讲师到教授的职业晋升之路并不平坦,但一旦成为正教授甚至终身制正教授,就代表着拥有了这座象牙塔中的最高权威。相比于其他普通教师群体,正教授群体的特权主要体现在三个方面:开设正式的课程、获得除课时费外的固定薪酬以及在各种大学决策机构中占据主导地位。无论在大学的正式事务还是非正式事务上正教授都发挥着决定性的作用。大学的学术权力几乎被正教授垄断,不仅控制学校的学术管理,而且作为每个专业的代表决定科研的方向,定义学习内容和形式,决定着学术后备人才的命运,甚至可以被推选为院长和校长。

从以上分析可以发现,从大学建立之初,巴西的联邦政府就与教授团体逐步形成了双元控制的局面。大学的建立与撤销、资金的拨付与调配、校长的任命与罢免,这些事关大学生存发展的重大事务皆由联邦政府进行决策。而在大学内部治理中,教授的选拔与认定、学生的考核与毕业、课程的开设与教学、则是正教授群体的权力范围。教授们不仅能够担任校长院长等行政职务,还在理事会中占据了绝对席位,是大学内部治理的核心参与主体。在这一阶段中,市场并未成为参与大学治理的一大要素,大学无意于参与社会经济发展,也并未着眼于其社会服务职能,作为市场力量的企业和行业代表没有机会参与到大学的外部治理和内部治理中去。三角协调模型中只有国家规制与学术自治这两极间的协调,而其中国家规制在大学的内外部治理中都随处可见,学术自治却被限制于有限的学术事务中,大学从建立到发展都仍处于国家的严密控制之下。

正如亨廷顿(Samuel P.Huntington)所描述的那样,20世纪50年代末至70年代,拉丁美洲政治发展和政权变迁都呈现了极强的威权主义色彩,爆发了多次军人政变,建立了军人政体,实行赤裸裸的军事统治[9]。巴西在1964—1985年期间受到军人政权的独裁统治长达21年,但政府对社会生活的极端控制,对民主思想的高压打击,未能使政权长治久安,反而激起了以学生运动为代表的民主抗争浪潮。在此起彼伏的民主抗争运动中,军人政权逐渐疲于应对,不得已对民主权利进行了松绑,进而在一定程度上削弱了大学治理中的国家规制。与此同时,跻身民主运动潮头的学生群体也借此逐步争取到了参与大学治理的核心权力,成为反军人政权和民主斗争运动的先锋队。学生与进步分子不仅要求保障大学的自治,加强学生对大学治理的参与,而且还挑战教授权威,要求限制正教授团体在大学内部治理中的主导地位。巴西在1967年颁布了第252号法令,1968年颁布了《大学改革法》(Lei no 5.540/68-A Lei da Reforma Universitária),1977年颁布了第6.420号法案(Lei no 6.420),通过法律规范,调整政府与大学的关系以及大学内部的权力关系,大学的自治权力得到了加强,国家规制和学术权威都出现了弱化,学生逐步争取到了参与大学治理的权利,但市场调节的力量仍未成为可与其他两大要素制衡的治理力量。

(一)国家规制的弱化

1968年的《大学改革法》将大学认定为“发展科学研究、探索文学艺术,并培养专业人才的机构”,并且重申“大学享有教学、科研、行政与财务的自治”[10]454。法案调整了大学重要人事任命工作的流程,规定“大学的校长、副校长、学院院长、副院长候选人由本校各级委员会提交,最终由总统进行指定及任命”[10]454。而到了1977年,第6.420号法案(Lei no 6.420)中明确规定“除校长人选须由总统任命外,副校长与下级学院的院长可以由校长进行任命”[11]。与以前政府牢牢把控大学的人事任命权相比,这个时期政府对大学的人事任命权的把控出现了松动。关于大学日常组织运行的内部治理,《大学改革法》明确了大学内部自治的原则,“只要提交主管教育委员会(Conselho de Educação)审议通过,各大学自行制定的内部章程和特定规章就会成为大学内部自治的准绳”[10]454。不同大学的主管教育委员会并不一样,联邦大学由联邦教育委员会主管,州立大学由州教育委员会主管,市立大学由市教育委员会主管。与60年代之前大学内部的组织机构设立或变更都需要经过国家教育委员会审议批准相比,法案赋予了州政府和市政府一定的权力,在一定程度上进行了分权。《大学改革法》鼓励“独立学院进行合并,成为综合性大学的下设学院,其管理权由曾经的上级教育行政部门转移到大学层级的行政部门”[10]454。此外,该法案还鼓励“大学内部自治遵循灵活多变的原则,教学设计与科研活动都尽可能因人而异、因地制宜”[10]454。由此可见,《大学改革法》将曾经高度集中的教育管理权力下放到各级政府、教育委员会及大学自己手中,增强了大学的自主权,不再对大学严密管控,允许大学探索个性化发展道路。

《大学改革法》明确规定大学应该承担起教学与科研的双重职责,为大学开展研究生教育和科学研究奠定了基础。在60年代前,巴西的科研绝大部分是在大学之外的专门科研机构进行的。巴西教育部为公立大学内部的科研机构所配置的资金历来是微不足道的。法案出台后的70年代初,巴西建立双重资金配置制,为大学开展科研提供了稳定的资金来源。所谓的双重资金配置制就是分别由教育部和统筹规划部为大学提供资金。教育部所付的工资作为大学财政预算的一部分分配给教职工;

而统筹规划部利用国家科技开发基金支付科研设备费用、学生的奖学金以及科研人员的工资补助。统筹规划部是巴西于1962年设立的新部委,主要职责为拟订并组织实施国民经济和社会发展的战略部署,其下设的国家科技开发基金对大学提供财政资助,主要资金来源为企业强制教育税[12]。巴西教育部的资金高度依赖联邦财政,因此其分配历来受政治因素的影响。与教育部形成鲜明对比的是,统筹规划部对大学的资金支持有较高的自主权,主要依靠行业专家根据技术而不是政治标准来分配科研资金,并未受到来自政府的明显干预。

在70年代初,随着公立高等教育和大学科学研究的发展,统筹规划部取代教育部控制了高等教育的财政预算权,负责联邦大学资金配置,当时教育部的决策范围仅限于为新建立的研究机构发放证书以及制定高等教育具体政策。联邦政府掌控大学治理的核心手段——资金分配,因为双重配置制的实行而被分散与削弱,统筹规划部的介入使得国家规制的权力限度出现了明显的稀释与摇摆。

(二)学术权威的式微和学生参与的加强

20世纪60年代的大学改革是影响巴西整个高等教育发展方向的重要事件,在这次改革中,因为学生组织和左翼分子的宣传斗争,大学内部治理中正教授群体的权力被极大地削弱,同时学生作为利益相关者却开始逐步参与到大学治理中。

巴西大学最初是由独立学院合并而来,这种传统的学院被看作是具有单独行动能力的教席的集合体,其并不能促进各个研究所之间的合作和协调。由于学科分类越来越细致,传统的基础学科组织——教席已经妨碍了学科发展和跨学科合作。在20世纪60年代的改革中,巴西大学开始模仿美国大学建制,引入了系部制,系成为大学基本的组织单位,大学组织结构发生变化。

1967年2月28日颁布的第252号法令开始正式限制“教授治校”的权责与限度[13]。法令规定在大学设立系这一基层学术单位,减少正教授的学术特权,并将教席并入系。但这个法令只是在名义上限制了正教授的学术权威,系与教席之间的制度矛盾冲突始终存在。1967年颁布的宪法明确规定取消正教授的终身制,建立大学教师的职称竞聘制[14]。根据1967年宪法的精神,1968年的《大学改革法》加强了系这一基层学术单位的职权,明确要求取消正教授的终身制特权,并取消教席[15]。虽然对正教授权威的剥夺和对大学组织结构的重大变革也引发了保守派人士和教授群体的反抗,但历史的车轮已经开始转动,改革在重重阻碍下最终得以实施[16]。

与削弱教授的权威相对应,1968年的《大学改革法》对学生参与大学治理做了制度安排。该法案规定:(1)大学董事会中1/5的成员应由选出的学生代表出任,他们既有发言权,也有选举权。这样,学生群体争取到了大学治理体系中最核心的大学董事会中的席位,成为大学治理中的重要力量。一般情况下,只有学业成绩出类拔萃的学生才有资格担任学生代表;

(2)学生可以参与各种校内组织——通常是校级学生中央指导委员会(Diretório Central dos Estudantes)或各种院系级别的学术委员会(Diretorios Acadêmicos)——的活动,并选举学生干事[17]。

在这一阶段,本意于监视大学舆论环境、施以高压政策的军政府并未如愿,民主化的潮流反而最先迸发于大学。一方面是政府试图以行政命令和科研资助强行扭转民主思潮,但大学在不断地反抗中最终争取到了比上一个历史阶段更为宽松的国家管控氛围;

另一方面,教授权威的传统也受到了极大冲击,最终三角协调中的国家规制与学术自治这两极力量都不复强大,大学自治中涌入了更多民主参与的身影。这一阶段因为民众对高等教育需求的增多,且军政府威权统治的动荡,大学的扩大化面临着诸多资金限制,三角协调中市场调控这一级力量终于在现实需求与历史发展下浮出水面。军政府领导下辉煌一时的经济腾飞及其带来的教育需求,也为下一阶段大学最终进入市场化竞争埋下伏笔。

1985年1月15日,巴西举行总统大选,“民主联盟”候选人坦克雷多·内维斯(Tancredo de Almeida Neves)击败执政党候选人保罗·马卢夫(Paulo Maluf)当选为总统。他的胜利,标志着统治巴西21年之久的军人政权的结束,成为巴西民主化进程中取得的又一重大成果。20世纪80年代中期以来,特别是进入21世纪以来,巴西逐步形成了政府、市场和公民社会三元并存与互补的现代国家治理模式。在此背景下,大学治理的内外部力量逐步重组。政府规制与学术自治这两极力量双双出现下降的趋势,而市场调控作为新兴的治理要素逐步崛起,市场主导下的外部力量开始与传统的治理两极分庭抗礼。

(一)政府权力的下放

20世纪80年代经济危机席卷整个拉丁美洲,巴西为了摆脱经济危机而奉行新自由主义理论,并推行了以新自由主义为重要理论基础的新公共治理。这一模式以调整经济制度、促进经济增长为目标,主要釆取大力削减公共开支、控制进口、减少国家干预、充分发挥市场机制等措施。公共开支的大力削减引起了教育经费的大幅度下降,市场机制的引入使得大学与政府的关系开始发生变化。政府改变了过去统一等级拨款的模式,以重点拨款模式取而代之,并鼓励大学与工商企业部门合作。大学方面也因严峻的现实不得不调整以往完全仰赖政府拨款的心理,开始面向社会办学,寻求多样化的融资途径,谋求新的资金来源。

巴西大学主要由教育部管理,教育部是联邦政府在教育治理领域的核心职能机构。因国家已将中小学的管理权下放给州和市,所以,教育部主要处理高等教育事务。而在权力下放的过程中,巴西联邦政府也逐渐放开对许多大学的管理与控制。在公立教育体系中大学分别由三级机构进行管理:联邦、州、市。其中,联邦政府负责管理103所大学,包括历史最久远和最负盛名的几所大学。州政府管理116所大学,包括著名的圣保罗大学和坎皮纳斯大学。市级政府管辖下的大学相对较少。

在人事组织方面,1995年巴西颁布了第9.192号法案(LEI No 9.192),规定“校务会负责大学的校长与副校长的前期选举,推选3名候选人,最终由总统任命。且校务会人员中教职人员比例不得低于70%”[18]。而在1968年的《大学改革法》中则规定“校务会成员中教育部代表的比例不得低于30%,教职人员与学生代表约占30%”[10]454。政府行政管理部门在校务会中的逐步退出,以及教职工比例的增加,都标志着政府对大学管理权力的逐步下放。

(二)学术权力的弱化

1988年宪法的颁布是巴西民主化进程中的标志性事件,也为新时期的大学自治拉开了序幕。政府权力的下放与联邦管控的放松,为大学自治创造了较为宽松的外部环境,而曾在内部治理中占有相当分量话语权的学术权力,也在内部组织机构的完善细化下,慢慢失去了曾经的权威。这一时期巴西大学中学术权力进一步弱化,不但取消了终身教授制,还开始改革退休管理办法,要求教授到退休年龄时必须退休。联邦政府逐步禁止公立大学续聘已经退休的教授,许多经验丰富的教授和研究员退休后通常受聘前去私立大学延续其教学与研究生涯。而在公立大学内部,则存在着另一种困境。由于公立高校的薪资较低,受收入压力所迫,许多教授都倾向于从事更多回报较高的学术活动,这样一来教授们为公立大学的基础教学与科研工作所付出的时间和精力就必然压缩,教学和科研这样的本职工作只能让位于其他高回报工作。因此,曾经辉煌一时的教授群体在诸多方面都受到了新的挑战,而这种挑战的负面影响也不可避免地波及大学本身的发展。从人才持续储备来看,大学没有按需要的比例聘用新教授,而经验丰富的老教授提前退休;

从内外部竞争而言,私有大学对师资的抢夺和公立大学内部教授工作投入度的降低,都使得大学发展遇到了新的挑战。

学术自治的弱化同时对应着行政权力的崛起,这两股大学内部治理要素的此消彼长构成了新时期巴西大学治理的新模式。巴西大学的组织结构分三个层次:校、院、系。系是大学中最基本的单位,管理教师的教学和科研活动,并为学生开设各门课程。在这种大学结构中,由于院、系职权不够明确,在决策过程中往往造成相互对立、交叉重叠的情况。因此,大学中集权化的倾向较为盛行。巴西大学的最高领导者是校长。校长不仅有权主导学校的经费开支政策,而且也有权召开并主持校务会以及直接或间接地认定校务会成员。联邦大学的校长是通过学校选举和总统任命而产生的。首先,联邦大学成立由教师、管理人员、学生代表构成的选举团,选举团经过讨论提出3名校长候选人名单,然后由国家总统从这3名校长候选人中选出一位任命为校长。近年来,联邦大学选举校长的方法又有所改革,采取了更民主的直接选举,使教师、管理人员和学生都有投票权。因此,联邦大学的全体教师、管理人员和学生都享有同等的选举权,直接选出候选校长。内部选举的改革使得选举权与被选举权都不再局限于教授们的学术群体,而是覆盖到了更广泛的非学术管理人员甚至学生群体。

(三)市场调控的崛起

在此前的历史发展阶段中,巴西大学的治理并未受到除了政府之外的其他外部力量的干预与影响,但从20世纪70年代起高等教育的扩张不可避免地催生了私立大学的出现,而为了规范公私立大学的有序发展,逐步产生了外部利益相关者,主要就是第三方认证机构。1995年成立的国家教育委员会(Concelho Nacional de Educação,CNE)是独立于教育部的全国最高教育政策指导与咨询机构,其核心职能就是对高等教育机构进行认证评估。这项工作的具体执行则是由国家教育研究院(Instituto Naiconal de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira,INEP)负责。评估主要分为内部评估与外部评估两部分,其中外部评估的结果是国家教育委员会对大学进行认证的重要参考标准。而外部评估委员会的成员不仅有教育研究人员,也有其他社会行业的参与。为了加强对教学质量的把控与评估,2004年巴西又成立了高等教育评估委员会(Comissão Nacional de Avaliação de Educação Superior,Conaes),专门评估大学的教学质量,最主要的评估手段就是全国学生表现测试(Exame Nacional de Desempenho de Estudantes,Enade)。全国教育评估委员会是巴西目前最大的高等教育多方评估机构,成员不仅包括诸多教育职能机构和教育咨询机构,还有大学管理人员、学生、家长和企业等诸多外部利益相关者。

在市场调控下,大学的内外部竞争力量愈加复杂。20世纪六七十年代,巴西经济迅猛发展,甚至出现了世界瞩目的“巴西奇迹”,民众接受高等教育的需求猛增,政府为了转移部分财政压力,转而放开私立高等教育。在市场推动下,从80年代起大量私立大学纷纷建立。私立大学在发展过程中走完全市场化的发展道路,从而滋生了诸多问题,甚至一度成为文凭买卖的代名词,而被市场化竞争压缩了发展空间的公立大学,也在与政府的博弈中逐步转变了角色[19]。此外,当大学面临着政府预算缩减与市场化改革的严峻挑战之时,许多国际组织参与到巴西高等教育的发展中来,为巴西的高等教育变革带来了新的机遇。国际援助与国际贷款为巴西大学的经费筹措拓宽了渠道,但大学不可避免地需要同国际组织达成某种协议,市场调控下外部力量对大学治理的干预逐渐增强。

从“三角协调模型”的理论视角看,这个时期巴西大学治理中的国家、学术与市场三方力量不断均衡重组。国家规制力量由细节控制转为宏观调控,大学教授集体决策机制受到重重限制,院校管理层权力开始崛起,而曾经远离大学治理权力中心的市场调控因素逐步走上历史舞台,更多的外部利益相关者参与其中。大学治理的主体和维度更加多元化,大学的治理机制转向了制衡和协调。

基于“三角协调模型”的理论框架考察不同历史阶段巴西大学治理模式的变迁可以发现,大学治理中的各种权力关系随着时代发展而不断变化。近几十年来在新公共管理思潮的持续影响下,大学治理模式中国家规制与学术自治的力量式微,而市场作为内外部竞争的治理机制则得到强化。伴随着新公共管理对大学治理的持续渗透,大学内外部治理主体之间的互动及其治理机制也在进一步复杂化,这必然会引发新的矛盾[20]。

(一)巴西大学治理模式变迁中的权力关系

巴西大学治理模式变迁的核心是大学治理主体的变化及其相互间的权力协调。在不同历史时期,政府、大学与市场这三方治理主体此消彼长,争夺着大学治理的话语权,它们的互动与博弈也造就了不同维度下的权力关系。政府与大学,行政与学术,大学与市场,不同治理主体间的协调与矛盾主导着大学治理模式的变迁过程。

1.政府与大学的关系。政府是在巴西大学治理中居于核心主体的地位。在大学建立之初,联邦政府严格把控着大学的发展命脉。政府对大学的人事、组织及预算具有绝对的话语权,因此能够对大学进行全方位的监督和控制。大学仅维持着内部有限事务的自治,且时时谨慎,避免触碰与政府的治理边界。因为对联邦政府的财务依赖,巴西大学的自治实际上只是政府权力牢笼中的有限自由,这是大学时至今日都无法回避的现实困境。20世纪60年代军人政府的高压政策非但未能迫使大学继续屈服于威权之下,反而在复杂的政治环境中逐步重塑了政府与大学的关系。政府对大学的管理权逐级下放,州和市拥有了对部分地方大学的独立管辖权。联邦政府对大学控制权的分散,使得地方政府开始成为大学治理的又一主体。在地区经济和民生发展的影响下,地方政府与大学的关系更像是唇齿相依的伙伴,双方在大学治理中的角色趋向于平等与合作。进入新世纪后,联邦政府也开始在大学治理中有意减少与大学的硬性碰撞,转而利用更多软性治理手段。独立或隶属于教育部的许多外部机构承担了对大学的评估和认定工作,而这些工作的结果不仅事关大学的声誉,也实实在在影响着政府的拨款和资助力度。政府在大学治理中的存在感与介入感降低,借助其他利益相关者对大学进行“隐形”治理。但在2018年博索纳罗(Jair Bolsonaro)就任总统之后,巴西政治格局巨变,极右翼势力崛起,政府对大学的干预与打压异常激烈。目前巴西政府与大学间关系呈现紧张与对抗的态势。

2.行政与学术的关系。在巴西大学内部治理模式的变迁中,行政力量是近年来才兴起的一大主体。在相当长的一段时间中,学术自治都是巴西大学内部治理的特征。作为学术自治的中心,教授团体长期把持着大学的学术事务甚至人事选举。从20世纪初现代大学的建立到六七十年代的大学改革,大学的行政力量与学术力量高度重合。院长或校长的竞选仅在教授中进行,最终获选的行政领导依然代表且维护着学术群体的利益。进入民主化时期之后,大学内部治理的主体逐步扩大,管理专业化程度显著提高,更多非学术群体获得了行政权力。在发展的过程中,大学行政阶层以及以大学理事会为代表的外部利益相关者成为大学内部治理的重要利益相关者,并形成了校长、学术评议会、大学理事会相互制约的民主决策机制。行政与学术的划分愈加清晰,但行政力量与学术力量依然在谨慎探索各自的治理边界,这也得益于政府对大学治理的“隐形”退出所创造出的宽松环境。而目前巴西极右翼政府对大学校长选举的粗暴干预、对大学行政力量的扶持以及对学术力量的打压,使得大学内部的“行政—学术”平衡被再次打破。

3.大学与市场的关系。在20世纪70年代之前,巴西大学的治理模式中基本没有市场要素的参与。大学无意参与社会经济发展,也并未着眼于其社会服务职能。这主要是由于巴西大学的财务管理模式单一,政府资助是获取教学与科研资金的主要渠道,大学远离经济活动,与市场的连接松散,也就缺乏自身的盈利途径。70年代后巴西债务危机爆发,政府对大学的资助大幅缩减,许多大学遇到发展瓶颈甚至难以为继,不得已开始将眼光投向市场,发掘自身的经济效益。而许多国际组织也在这一时期开始频繁与巴西大学合作,接受了外部经济资助的大学必然需要做出一定的妥协与调整以维持这样的合作。曾经“两耳不闻窗外事”的公立大学迫于现状开始加深与市场的融合,而私立高等教育机构的涌现则更直接地反映了市场对大学治理的深度参与。政治民主化进程的加速使得民众对高等教育的需求攀升,而政府为了转嫁压力全面放开市场,鼓励私立大学的发展。这一时期私立大学爆发式的涌现完全处于市场调节力量的驱动之下,因而不可避免地引发了无序竞争下的诸多问题。私立大学的教学质量为人诟病,而对财政资助的挤占又进一步激化了公私立大学间的矛盾,缺乏政府管控下的市场给大学发展带来了许多弊端。

(二)巴西大学治理模式的现实问题

巴西大学治理模式的变迁,其积极的方面在于教育管理权力重组正朝着民主化的方向前进,既加强了联邦教育的统筹能力,也加强了基层学校和教师的自主管理能力。校长选举改善了党派政治对大学的操纵,大学文化走向民主,教师教学自主性得到加强,校长权力的合法性在教师的心目中得到提高,学校治理的透明度、校长与教师的责任心得到提高,校长对教师和学生意见的回应得到改善,大学治理的有效性得到提升。但国家、大学与市场这三大主体间仍然存在诸多矛盾。

1.过度市场化对大学理念的侵蚀。20世纪70年代巴西政府对高等教育市场的放开,推动了私立大学的爆发式发展,也使得巴西成为拉美最大的私立高等教育市场。扩充私立大学对于提高高等教育入学率来说是有积极意义的,让更多的人享受到了高等教育,似乎促进了教育公平,但实际上却加剧了由经济差距造成的教育机会和优质教育资源的不公[21]。大学是对青年进行通识教育和专门培养的场所,青年接受大学教育的目的是提升学术素养,增强认知水平,以适应劳动力市场的需求或进入下一阶段的教育中。但私立大学在市场的无序导向下,教学质量低下,逐步变成了获取一纸文凭的跳板。过度的市场化发展必然对大学的理念产生侵蚀。

2.极右翼政府对大学自治的损害。虽然进入新世纪后巴西大学的治理模式在不断变迁,治理参与者日益多元,但在大学治理关系中,政府仍是毋庸置疑的核心主体[22]。新公共管理理念本身存在的典型矛盾,使得政府一方面推行权力转移与权力下放,另一方面也在进行更严密的监管与操控[23]。2018年就任的总统博索纳罗及其政治联盟,制定和实施了反建制和反精英、挑战既有秩序、种族主义等右翼民粹主义政策,将政治和社会价值中的极端保守主义与经济上的极端自由主义结合起来。在总统授意下,前教育部长亚伯拉罕·魏因特劳布 (Abraham Weintraub) 不仅削减联邦大学的拨款,减少政府促进高校研发的奖学金名额,还取消了在前任总统罗塞夫(Dilma Rousseff)政府时期制定的弱势群体入学配额政策[24]。此外,博索纳罗更是直接干预联邦大学校长选举,公开支持大学行政力量,打压学术群体。联邦政府借助多个层面的自治达到控制的目的,自治与控制同时发生,两者之间的界限也越来越模糊[25]。在这种情境中,很难区分学校究竟是 “被控制了”,还是“具有自治权”[26]。

3.财务模式单一对大学发展的限制。《科尔多瓦大学宣言》是1918年阿根廷科尔多瓦大学自治运动的重要成果,其最为深远的影响就是确立了拉美大学自治的原则,然而《科尔多瓦大学宣言》最大的缺憾就是未对大学的财务自治进行明确。此后以巴西为代表的拉美国家关于大学自治的立法与实践,都不同程度受到了《科尔多瓦大学宣言》的限制,忽视了财务自治的核心原则。由于巴西大学财务运营能力普遍较弱,难以实现财务自立,因而对国家财政的资助有很大的依赖性,这就决定了巴西大学自治的脆弱性和不彻底性,也注定了巴西大学实现真正自治的曲折与反复。

围绕着国家、学术及市场三方的权力博弈,巴西大学治理模式变迁的趋势就是要实现大学良性发展的分权、竞争和自治,实现从“管控”到“治理”的范式转换。传统的大学治理,是国家威权对大学的压制,也是教授团体对大学学术事务的垄断;

而现代大学治理理念正在消解国家在大学治理中的规制,意图形成多方治理、共同决策的机制。治理作为管控的对立面而出现,是利益相关者共同管理的多元主义。大学作为知识生产的学术组织,是承载着国家社会使命的公共部门,其治理模式不能简单地套用企业治理模式。完善的大学治理没有最佳答案,但一定是充分赋予大学自主权、实现各方利益相关者最佳平衡的一种治理模式。现代大学制度的构建,要求协调国家、大学与市场三方力量,在政府控制与学术自治、市场干预与大学自治之间保持恰当的距离和张力[27]。只有均衡协调的治理模式才能最大程度发挥大学的职能,不同治理要素间的良性互动与博弈是大学长期发展的“定海神针”。