□ 张小庄

清代的碑学运动,在艺术发展史上有着重要的地位。其中最值得称道的,是在书法上开辟出一条“二王”系统之外的新道路,给后人提供了一整套全新的碑派技法创作模式,从而结束了宋元以来帖学一统天下的局面。它在当时所产生的巨大影响,极大地左右了书法创作史的发展进程,甚而对现在以及将来都有着积极深远的意义。

关于碑学运动的起因,一般都认为是由于清代文字狱甚严,从而导致了乾、嘉时期考据学风的兴起①。在乾、嘉时期,研究金石碑版者大增,而搜访所得的碑刻,无疑在客观上给学书者提供了可资取法临摹的对象。不过,仅仅是碑刻的大量出现,还只能算是碑学兴起的外因,其内在的原由,则是来自于帖学本身的衰退。康有为在《广艺舟双楫》中说:

碑学之兴,乘帖学之坏,亦因金石之大盛也。②

帖学、碑学之名目,是由康氏先提出的。并且,他把帖学称为“古学”,碑学称为“今学”:

吾今判之,书有古学,有今学。古学者,晋帖、唐碑也,所得以帖为多,凡刘石庵、姚姬传等皆是也。今学者,北碑、汉篆也,所得以碑为主,凡邓石如、张廉卿等是也。③

康氏仅是提出了名称,并未对它下定义。从书法发展史的角度来理解,碑学是指有清以来推重商周、秦汉、六朝金石碑版的书法审美观及以之为取法对象的创作实践;

而帖学则指宋代《淳化阁帖》汇刻之后形成的崇尚锺繇、“二王”系统(包括唐碑)的书法审美观以及创作实践。碑学为新生,是到了清代特定的政治文化背景下才产生的;

帖学则是明代以前惟一的书法审美观与创作实践模式。对于清代帖学之衰退,论者每归之于刻帖的翻刻失真:

晋人之书,流传曰“帖”,其真迹至明犹有存者,故宋、元、明人之为帖学宜也。夫纸寿不过千年,流及国朝,则不独六朝遗墨不可复睹,即唐人钩本,已等凤毛矣。故今日所传诸帖,无论何家,无论何帖,大抵宋、明人重钩屡翻之本。名虽羲、献,面目全非,精神尤不待论。譬如子孙曾元,虽出自某人,而体貌则迥别。国朝之帖学,荟萃于得天、石庵,然已远逊明人,况其他乎!流败既甚,师帖者绝不见工。物极必反,天理固然。道光之后,碑学中兴,盖事势推迁,不能自已也。④

康氏认为,宋、元、明人尚可为帖学,是因为“真迹至明犹有存者”,而清人则“所传诸帖,大抵宋、明人重钩屡翻之本”,故“名虽羲、献”,而“面目全非”。关于“二王”书法的真面目,在赵之谦的《章安杂说》中也曾提及。刻帖作为古代法书的复制品,在经过辗转传摹后,有某种程度上的失真也是事实。而再根据这“失真”的刻帖来临摹效仿,自然也会影响到对古法的理解与汲取,但此种“影响”却还不是导致清代帖学衰退的根本原因。尽管在明代法书“真迹犹有存者”,但这“真迹”基本上是在皇宫内府与收藏家等极少数人手中,对于一般的文人士子而言,恐怕是极难有机会寓目的。所以,与清人同样,明代人也还是要依赖刻帖来学习书法。作为临摹的范本,“清刻本”固然要比“明刻本”失真些,但这并不足以成为“明人之为帖学宜”而清人却“流败已甚”之原因。事实上恰恰相反,刻帖在碑学兴起前的清代仍然积极地起着其传播法帖的作用。故此,对于清代帖学之衰退,刻帖的失真并不应负其主要责任。这其中更重要的原因,除了书格代降之外,与乾、嘉时期考据学风的兴起一样,也是来自于上层统治者的影响。

众所周知,康熙帝玄烨(1654-1722)书宗明代董其昌(1555-1636);

乾隆帝弘历(1736-1795)效仿元代赵孟頫(1254-1322),由于帝王的喜好,臣下遂纷纷效仿(这是有着实际好处的,写得一手跟圣上书风接近的字,就很可能会在仕途上更为顺利)。所以,“康、雍之世,专仿香光;

乾隆之代,竞讲子昂。”⑤这个阶段的书风基本上被笼罩在董、赵的范围之中。香光、子昂的书法,本来是写得好的——都盛称是传承“二王书风”的大家。但相对来讲,他们的书法离“二王”面目已远,尤其是董氏,他的继承是几乎把“二王”笔法中的精华部分都阉割了。而清代赵、董的效尤者更是自郐以下,仅仅得了其中皮相。所以,赵、董的书法本来就比“二王”用笔“简单”,这种“简单”是比辗转传摹的刻帖对古法更为严重的“失真”,而到了清代书家的手里,又继续放大了其用笔的“简单”之处,再用这种笔法去临摹古帖,其结果则是越写越空,从而更增加了帖学的空疏之弊。这是赵、董书风由于受到帝王之青睐而对帖学产生的负面影响,当时的有识之士,已能看出其中的弊端:

……然自思白以至于今,又成一种董家恶习矣。一巨子出,千临百模,遂成宿习,惟豪杰之士,乃能脱尽耳。……学者不求其骨骼所在,但袭其形貌,所以愈秀愈俗。⑥

但“豪杰”毕竟在少数,绝大多数还是脱不尽“董家恶习”,只能“袭其形貌”“愈秀愈俗”而已。

这种由于帝王审美意识的偏好而对帖学造成的负面影响,还有一个更大的渠道。在清代的科举考试中,作为“敲门砖”的书法愈来愈起着重要的作用⑦,为了干禄求仕,读书人从小就必须学习此类能迎合官方口味的“场屋之书”——馆阁体。所以,凡是曾经科举的文人士子,都要受到这种匠气十足、缺乏意趣的书体的束缚。赵之谦在《章安杂说》中亦曾述及:

见担夫争道,观公孙大娘舞剑,皆古人得笔法处也。今日自不能向若辈求书法。然少时就傅,则受教村学究,仿上大人。盛壮,志科第,便致力太史笔、状元策,乌熟匀圆,偶或第矣。一日得志,黠者即肆意涂抹,以为下此遂至不能作一行书。譬女子缠足既久,稍释之,蹒跚倾跌,不可解矣。⑧

赵之谦的比喻甚为精辟,这些长期致力于“乌熟匀圆”的“状元策”者,正如“缠足既久”之女子,“稍释之”,便“蹒跚倾跌”。由于受馆阁体的影响已颇深,再欲跳出其藩篱,那是极为不易的。清代这种了无生气的馆阁体书风对当时书坛的影响甚巨,它通过科举的途径所形成的辐射范围极广,从而使得多少文人士子陷于其中而难以摆脱。

故此,关于清代帖学的衰退,倘讲得狭隘些,康熙、乾隆二帝实负有不可推卸的责任。不过,帝王的意志虽然作用力大,但毕竟也不能完全将天下人的审美思想入其彀中。在帖学逐渐衰退,而金石、考据之学又取得蓬勃发展的情况下,一股碑学思潮正在悄然兴起。

且从清初讲起。清初的书风直承晚明,主要有两大倾向:一路是继承董其昌的风格;

另一路即晚明张瑞图(1570-1641)、黄道周(1585-1646)、倪元璐(1594-1644)、王铎(1592-1652)、傅山(1607-1684)等书家个性张扬、充满浪漫解放思想书风的延续。其中王铎、傅山等又是直接由明入清者,若从实力而论,此时的董氏遗绪自然难与比肩。并且,倘从精神而言,晚明个性书风中反对传统帖学束缚、表现个人生命力的旨趣,正与清代碑派书家的主张契合。但至康熙朝(1662-1722)后,由于崇董气氛浓郁,这种带有自由叛逆色彩、与统治者口味不合的书风便逐渐消失了。

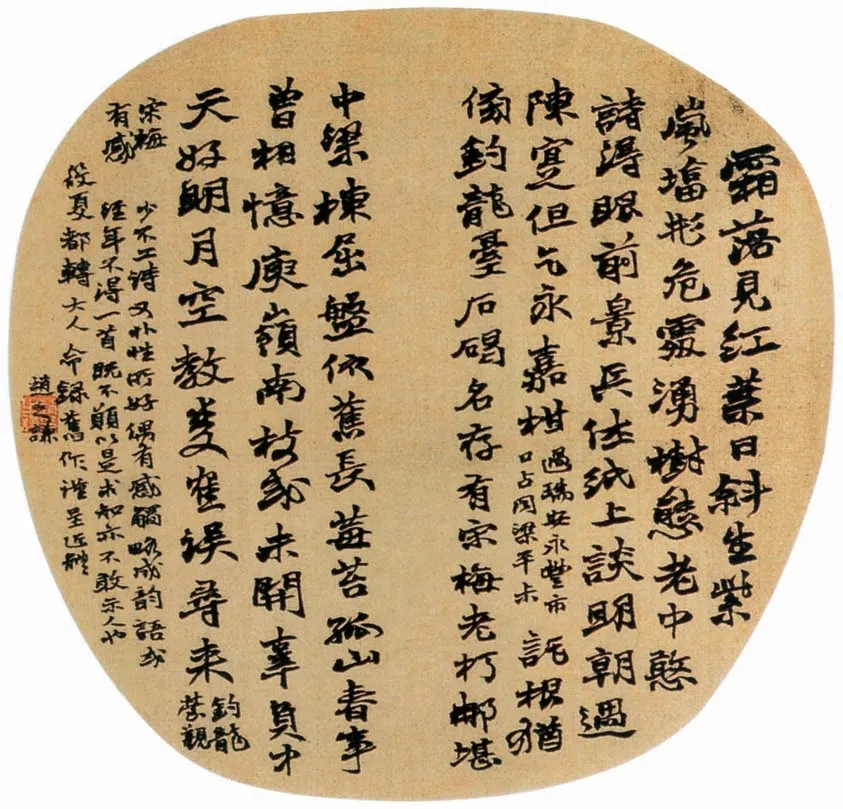

[清]赵之谦 自作诗二首 纸本释文:霜落见红叶,日斜生紫岚。塔形危处涌,树态老中憨。诗得眼前景,兵休纸上谈。明朝过陈实,但乞永嘉柑。过瑞安永丰市口占同梁平叔。

托根犹傍钓龙台,石碣名存有宋梅。老朽那堪中梁栋,屈盘依旧长莓苔。孤山春事曾相忆,庾岭南枝或未开。辜负中天好明月,空教只鹤误寻来。钓龙台观宋梅有感。少不工诗,又非性所好,偶有感触,略成韵语,或经年不得一首,既不愿以是求知,亦不敢示人也。筱夏都转大人命录旧作,谨呈近体。赵之谦。钤印:赵之谦印(白)

由于受到统治者在文化上的高压政策而兴起的金石、碑版研究之风,其在乾、嘉时期的出现也并不是一蹴而就的。早在清初,就有学者致力于金石之学,如顾炎武(1613-1682)曾著《金石文字记》《求古录》,黄宗羲(1610-1695)著有《金石要例》,朱彝尊(1629-1709)著有《曝书亭金石文字跋尾》等。清初学者的金石学研究,并非出于政治上的原因,而是对明代“阳明心学”末流空疏学风的反动。顾炎武曾在《夫子之言性与天道》中说:

刘、石乱华,本于清谈之流祸,人人知之,孰知今日之清谈有甚于前代者。昔之清谈谈老庄,今之清谈谈孔孟,未得其精而已遗其粗,未究其本而先辞其末。不习六艺之文,不考百王之典,不综当代之务,举夫子论学、论政之大端一切不问,而曰“一贯”,曰“无言”,以明心见性之空言,代修己治人之实学。股肱惰而万事荒,爪牙亡而四国乱,神州荡覆,宗社丘墟。⑨

因为明人好清谈,甚至清谈得亡了国,所以清初的学者便开始反省,开始务实,不再作游谈无根的空头大话。而金石考据之学重实证,是最讲实事求是的,“其事多与史书相证明,可以阐幽表微,补阙正误”⑩,是可以证经史的。因此,这种学问在清初得到了重视,只是参与的学者在规模上不如乾、嘉时期罢了。

清初的金石学研究,虽还不能算是步入到碑学运动期,但实可看作运动之滥觞。一方面,它为乾、嘉时期的金石考据之学开了先声;

另一方面,则直接影响了清初隶书创作的复兴。由于研究需要而大量进行的搜访碑刻工作,使得人们有了更多亲睹汉碑的机会。所见既多,则在审美上也不能不受到些影响,于是,那些效仿唐隶的宋、元隶书在饱观汉代碑刻的清初学者眼中便显得不堪入目:

[清]赵之谦 节录《齐民要术》 纸本释文:凡耕之本,在于趣时和土,务粪泽。旱锄获春冻解,地气始通,土一和解。夏至,天气始暑,阴气始盛,土复解。夏至后九十日,昼夜分,天地气和。以此时耕田,一而当五,名曰膏泽,皆得时功。春地气通,可耕坚硬,强地黑垆,土辄平,摩其块以生草,草生复耕之,天有小雨,复耕和之,勿令有块以待时。所谓强土而弱之也。春候地气始通:椓橛木长尺二寸,埋尺,见其二寸;

立春后,土块散,上没橛,陈根可拔。此时二十日以后,和气去,则土刚。以此时耕,一而当四;

和气去耕,四不当一。《齐民要术》引《汜胜之书》。书请欢伯尊兄方家指正。弟赵之谦。钤印:赵之谦印(白) 我欲不悲伤不得已(白)

汉隶古雅雄逸,有自然韵度。魏稍变以方整,乏其蕴藉。唐人规模之,而结体运笔失之于矜滞,去汉人不衫不履之致已远。降至宋、元,古法益亡,乃有妄立细肚、蚕头、雁尾、鳌钩、长椽、蛊雁、枣核、四楞关、游鹅、铗镰、钉尖诸名色者,粗俗不入格,大可笑。

而对汉隶的推崇则不遗余力:

吾幼习唐隶,稍变其肥扁,又似非蔡、李之类。既一宗汉法,回视昔书,真足唾弃。

其(郑簠)初学隶,是学闽中宋比玉,见其奇而悦之。学二十年,日就支离,去古渐远。深悔从前不求原本,乃学汉碑,始知朴而自古,拙而自奇。沉酣其中者三十余年,溯流穷源,久而久之,自得真古拙、真奇怪之妙。

所以,清初的隶书家,大都有一个从学唐隶(或时人)转而取法汉碑的过程。其中的郑簠(1622-1693),便从当时的金石考据学中受益匪浅。钱泳在《履园丛话》中说:

国初有郑谷口,始学汉碑,再从朱竹垞辈讨论之,而汉隶之学复兴。

郑簠(谷口)是清初取法汉碑的先行者,为了学习汉隶,他曾竭力搜访碑刻,并且与朱彝尊(竹垞)等金石学者相与商讨,带动了有清一代的汉隶之风。清代前期碑派书法的成就,主要是体现在隶书一体上,而在清初金石学影响下的,“由唐入汉”之隶书审美观的转变,又对清代隶书的发展起了重要的作用。

综上所述,清代碑学运动的兴起,归根结底是受到了来自于政治意识形态的影响,无论是内因还是外因,都明显与统治者有着重大的关联。而由清初金石考据学带动的汉隶之风,又起到了碑学实践上的先导作用。发展到乾、嘉之后,终于汇集成声势浩大的碑学潮流,从而使得清代的书法完全走出了帖学的笼罩,并逐渐取代其独尊的地位。

阮元与包世臣是赵之谦碑学实践的理论开启者。康有为云:

阮文达亦作旧体者,然其为《南北书派论》,深通此事,知帖学之大坏,碑学之当法,南北朝碑之可贵。此盖通人达识,能审时宜、辨轻重也。惜见碑犹少,未暇发撝,犹土鼓蒉桴,椎轮大辂,仅能伐木开道,作之先声而已。

泾县包氏以精敏之资,当金石之盛,传完白之法,独得蕴奥,大启秘藏。著为《安吴论书》,表新碑,宣笔法,于是此学如日中天。迄于咸、同,碑学大播,三尺之童,十室

阮、包二人虽然在创作实践上并不能算是碑派书家,但其碑学理论却影响至大(正由于二人对北碑的倡导,才使得由邓氏所发轫的取法北碑的创作实践有了蔚为风气的可能)。不过,阮氏也并非是清代第一位注意到北碑的学者,早在康熙年间,便曾有人对北碑有所论述:

《张猛龙碑》亦不知书撰人名,其构造耸拔,具是奇才,承古振今,非此无以开示来学。用笔必知源流所出,如安平新出《崔敬邕碑》,与此相似。

并认为连元代帖派大家赵孟頫的楷书也“笔下有北朝碑版遗意”。傅山亦云:

宁拙毋巧,宁丑毋媚,宁支离毋轻滑,宁直率毋安排。足以回临池既倒之狂澜矣。

傅山虽未提到北碑,但其“四宁四毋”的思想显然是对当时帖学书风的反动,并且也与后来的碑学审美主张相契合。只是陈(奕禧)、傅(山)当时尚缺乏碑学发展的大环境,故未能像阮氏的《北碑南帖论》和《南北书派论》那样对碑学实践起到实质性的作用。阮氏的“二论”虽在观点上尚存有问题,但在客观上起到了宣扬北碑的作用,他在《南北书派论》中说:

所望颖敏之士,振拔流俗,究心北派,守欧、褚之旧规,寻魏、齐之坠业,庶几汉魏古法不为俗书所掩,不亦祎欤!

相对于阮氏的“椎轮大辂、伐木开道”之先声,包氏的理论则更成体系,鼓吹亦更力。在《艺舟双楫》中,包世臣对碑派用笔之技法有着详尽的论述:

北朝人书,落笔峻而结体庄和,行墨涩而取势排宕。万毫齐力,故能峻;

五指齐力,故能涩。分、隶相通之故,原不关乎迹象……

用笔之法,见于画之两端。而古人雄厚恣肆令人断不可企及者,则在画之中截。盖两端出入操纵之故,尚有迹象可寻;

其中截之所以丰而不怯、实而不空者,非骨势洞达,不能幸致。更有以两端雄肆而弥使中截空怯者,试取古帖横、直画,蒙其两端而玩其中截,则人人共见矣。中实之妙,武德以后,遂难言之。……古今书诀,俱未及此……

山子之法,以笔毫平铺纸上,与小仲“始艮终乾”之说同。然非用仲瞿之法,则不能致此也。盖笔向左迤后稍偃,是笔尖着纸即逆,而毫不得不平铺于纸上矣。石工镌字,画右行者,其必向左。验而类之,则纸犹石也,笔犹钻也,指犹锤也。是故仲瞿之法,足以尽侧、勒、策三势之妙,而弩、趯、掠、啄、磔五势入锋之始,皆宜用之。锋既着纸,即宜转换:于画下行者,管转向上;

画上行者,管转向下;

画左行者,管转向右。是以指得势而锋得力。惟小正书,画形既促,未及换笔而画已成,非至神熟,难期合法。……“始艮终乾”者,非指全字,乃一笔中自备八方也。后人作书,皆仰笔尖锋,锋尖处巽也,笔仰则锋在画之阳,其阴不过副毫濡墨,以成画形,故至坤则锋止,佳者仅能完一面耳。

包氏的“万毫齐力”“中实之妙”“始艮终乾”等碑派书法的技法、审美理论,对赵之谦的书法创作实践有着很大的影响。由于阮、包在当时颇有声势,所以在其碑学理论的鼓吹下,引发出了北碑大盛的局面。康有为描述咸、同之际的情况是“三尺之童,十室之社,莫不口北碑,写魏体”,言虽夸饰,但在当时的确也形成了“碑学大播”的气候。而赵之谦在这场碑学变革中无疑是最为出色的实践者——是他率先成功地将北朝魏碑体的铭刻书风引入到书法创作中,这不仅是其个人的成就,也是有清一代在书法史上足以睥睨前人的重要贡献。

康有为在《广艺舟双楫》中说:

乾隆之世,已厌旧学。冬心、板桥,参用隶意,然失则怪,此欲变而不知变者。汀洲精于八分,以其八分为真书,师仿《吊比干文》,瘦劲独绝。怀宁一老,实丁斯会。既以集篆隶之大成,其隶楷专法六朝之碑,古茂浑朴,实与汀洲分分、隶之治,而启碑法之门。开山作祖,允推二子。

康氏所云“旧学”者,当即指帖学而言。在乾隆年间(1736-1795)的书坛,“扬州八怪”以其个性强烈的书风而独树一帜,但在碑学的创作上,显然走得还不够彻底。所以,金农(冬心)(1687-1763)的书法造诣虽也不低,却还属于“欲变而不知变者”。伊秉绶(汀洲)(1754-1815)的隶书成就很高,但归根结底还是颜书的底子,其用笔更多的是帖的写法,只不过从颜字中蜕化得巧妙,令人“碑”“帖”莫辨而已。故此,真正称得上“启碑法之门”“开山作祖”的,只有“集篆隶之大成,其隶楷专法六朝之碑”的邓石如一人。邓氏的出现,是清代碑学运动中一个极为重要的转折点,康有为曾在《广艺舟双楫》中大力颂扬:

国初犹守旧法,孙渊如、洪稚存、程春海并自名家,然皆未能出少温范围者也。完白山人出,尽收古今之长,而结胎成形,于汉篆为多。遂能上掩千古,下开百祀,后有作者,莫之与京矣。完白山人之得处在以隶笔为篆,或者疑其破坏古法,不知商、周用刀简,故籀法多尖;

后用漆书,故头尾皆圆;

汉后用毫,便成方笔,多方矫揉,佐以烧毫,而为瘦健之少温书。何若从容自在,以隶笔为汉篆乎?完白山人未出,天下以秦分为不可作之书,自非好古之士,鲜或能之。完白既出之后,三尺竖僮,仅解操笔,皆能为篆。吾尝谓篆法之有邓石如,犹儒家之有孟子,禅家之有大鉴禅师,皆直指本心,使人自证自悟,皆具广大神力功德,以为教化主。天下有识者,当自知之也。吾尝学《琅琊台》《峄山碑》无所得。又学李阳冰《三坟记》……无所入。后专学邓石如,始有入处。后见其篆书,辄复收之,凡百数十种,无体不有,无态不备,深思不能出其外也。于是废然而返,遂弃笔不复作者数年。近乃稍有悟入处,但以《石鼓》为大宗,钟鼎辅之;

《琅琊》为小宗,西汉分辅之。驰思于万物之表,结体于八分以上,合篆、隶陶铸为之,奇态异变,杂沓笔端。操之极熟,当有境界,亦不患无立锥地也。吾笔力弱,性复懒,度不能为之。后有英绝之士,当必于此别开生面也。

[清]赵之谦 汉铙歌三章 纸本 1864年释文:上之回,所中溢,夏将至,行将北,以承甘泉宫。寒暑德,游石关,望诸国。月支臣,匈奴服,令从百官疾驱驰,千秋万岁乐无极。

上陵何美美,下津风以寒,问客何从来,言从水中央。桂树为君船,青丝为君笮,木兰为君棹,黄金错其间。沧海之雀赤翅鸿,白雁随。山林乍开乍合,曾不知日月明。醴泉之水,光泽何蔚蔚,芝为车,龙为马,览敖(遨)游,四海外。甘露初二年,芝生铜池中,仙人下来饮,延寿千万岁。

远如期,益如寿,处天左侧,大乐万(岁),与天无极。雅乐陈,佳哉纷。单于自归,动如惊心,虞心大佳,万人还来,谒者引,乡殿陈,累世未尝闻之,增寿万岁亦诚哉。汉铙歌三章。同治甲子六月,为遂生书。篆法非以此为正宗,惟此种可悟四体书,合处宜默会之。无闷。钤印:之谦印信(白)

邓石如之前的清代篆书,主要是以唐代李阳冰的铁线篆为榜样,写得既吃力,又乏生气。而邓氏“以隶笔为篆”,用一种全新的笔法来诠释篆书,使得这种“自非好古之士,鲜或能之”的“不可作之书”,连“仅解操笔”的“三尺竖僮”都能为之。虽然也有人“疑其破坏古法”,但康氏讲得很好:“不知商、周用刀简,故籀法多尖;

后用漆书,故头尾皆圆;

汉后用毫,便成方笔,多方矫揉,佐以烧毫,而为瘦健之少温书。何若从容自在,以隶笔为汉篆乎?”康有为能敏锐地注意到由于书写工具的不同而对篆书笔法造成的影响——钟鼎铭文、秦篆刻石,都是因浇铸、铭刻等制作工序而改易了原来手写体的面貌,则又何必拘泥于这个已与手写体原貌异相且书写困难的“古法”呢?

赵之谦于书服膺邓氏,无论是书法、篆刻,邓石如都对赵影响至深。而正是在邓的基础上,赵之谦才得以实现阮、包的碑学主张,完善了邓氏以来的碑派技法体系,从而成为清代第一位在正、行、篆、隶诸体上真正全面学碑的成功实践者(邓氏功在篆、隶,楷书虽学六朝,然成就次之,行书更次之)。倘作比较,邓是先行者,有筚路蓝缕开创之功;

而赵虽是后继者,但却能在继承的基础上创新,并且在总的造诣上超越了邓氏。对于自己的书法成就,赵之谦曾在致何绍基弟子梦惺信札中说:

来纸书六屏、一对、两扇,又一篆幅,勉从君意,亦书之。册子六叶则不能书,何以故?古人作书,大小长短不能限制。以取画一,惟科举卷子乃有之。若限以行款作四体书,不惟大失古法,且使作书者化为车中新妇,试问能适情乐性乎?推尊意不过欲弟多作数字,恐不画直格则一纸涂数字以塞责,不知弟非此种不肖伎俩。而君为此,转类市人之买菜求益矣。……然当与君约,若真意欲为弟刻板数纸,则不必为四体书。弟于书仅能作正书,篆则多率,隶则多懈,草本非擅长,行书亦未学过,仅能稿书而已(二字见《艺舟双楫》)。

这段话的后半截,每每被后人所援引,用来评定其诸体优劣之依据。而在事实上,这不过是赵氏的一番推脱之词而已。由于梦惺对赵之谦的书法颇为欣赏,欲为他“刻板数纸”,而求作“四体书”,故赵氏自谦“篆则多率,隶则多懈,……仅能稿书而已”,此意在陈述其“不必为四体书”之由,而并非对这些书体都不太满意。相对地,隶书在诸体中是要弱一些,并且也要逊色于在邓书中列第一的邓隶(雄厚上不如邓);

篆书与隶书同样,受到邓的影响较深,但赵篆在字态、气息等方面都有胜于邓篆处;

赵氏自矜为“于书仅能作”的魏楷则是诸体中成就最巨者——他用毛笔淋漓尽致地再现了北朝魏体的铭刻书风,堪称前无古人之创举。而邓楷虽亦学六朝碑刻,然终嫌未脱尽唐楷风气,用笔也欠自然,在风格上不如赵成熟;

赵自称“行书亦未学过”,这是很不符合实际情况的。在早期时,他便曾“遍求古帖,皆涉一过”,而且写得一手类似何绍基的颜行。由帖入碑后,在极难写出个人风格的楷书一体上取得成功,且以魏楷笔意入行,在史上首开魏体行书之先河,这更是邓氏所做不到的。并且,从总的作品格调来看,赵比邓显然要高出一筹,这又是由于邓氏的学养不足所决定了的。比较而言,赵在诸体的技法上要比邓更完善一些,他的继承在篆、隶,突破在正、行,而草书则诚如赵氏所云,皆非二人所擅之体,可以搁置不论。

[清]赵之谦 节临《樊敏碑》 纸本释文:君钟其绪,□南西疆,滨近圣禹。子铭年伯大人属书。乙丑四月二十一日,赵之谦。钤印:赵之谦印(白)

在邓、赵中间,还有一个吴让之需要提及。吴是包氏门人,邓的再传弟子,吴、赵之间,也曾有过间接的交往。吴让之在当时是邓氏传人中声名最著者,但总的书法成就却并不高:

吴让之为邓之嫡传,然无完白笔力,又无完白新理,真若孟子门人,无任道统者矣。

吴氏的书法,其篆、隶、楷学邓石如,行书则师包世臣。赵之谦曾在写给魏锡曾的信中这样评价吴让之:

赵在写这通信札时,应该对吴已有一些主观上的意见,所以其云吴氏“天一人九”(天分只占了一成),是带了些情绪的因素的。不过,若平心而论,吴的天赋不如邓、包,更不如“天七人三”的赵之谦,这恐怕也是事实。赵在未入京前也曾说过推崇吴氏的话,但这与“天一人九”也并不矛盾。吴氏天分虽不高,但继承邓的工夫很深,尤其是篆书,可供学邓篆者直接取法。并且,吴让之作为当时尚健在的邓氏嫡派传人之身份,恐怕也是令赵另眼看待的原因。

总的来说,同样作为邓氏继承者的赵、吴二人,其本质的区别在于创新与守旧的不同。赵是邓法的完善者,而吴则充其量不过是个尾随者(也正因为此,决定了两人在客观上是不可能存在很好的交流空间的)。吴在赵之先,是长辈,又有“嫡传”的优势,却反而受到束缚,而不像赵之谦那样能在继承的基础上有所出新,这大概也是因其天分不济、思想保守所决定了的。所以,这杆“辟道路、开新局”的大纛自应由有着强烈创新意识的赵之谦方能标树,而非是谨守师法的吴让之所能胜任。

不过,虽然赵之谦在书法上成就很大,但诋毁者也大有人在:

欢伯仁兄大人执事……承询书学,弟所得者,不出包倦翁、张宛邻两家家法,所悟则有出两家之法之外者。……至毁誉之口,久不在念。盖极力推崇者,往往不能言其所以;

然而见辄丑诋,其人心口如一,尚有真气。曩在都门,刘子重比部乞笔法,因举与娼家说贞节为说,其骇彼听闻者,非饰非文过,世世相传,本无此事故也。子重恶其刻,而深许其似。阁下闻之,以为是乎?否乎?……然而骂声达墙外矣,呵呵。

这是赵之谦在给朋友的信中谈及对他书法的“毁誉之口”。

群毁之,未毁我也,我不报也;

或誉之,非誉我也,我不好也。不如画我者,能似我貌也。有疑我者,谓我侧耳听开口笑也。

这是在画款中表明对于“毁誉”的态度。由此观之,当时骂他的人应不在少数,这些人当中,何绍基是“骂”得较凶、也令赵之谦有些招架不住的一位。

同治九年(1870),赵之谦与何绍基在杭城晤面,在写给魏锡曾的信中,赵氏曾谈到两人见面时的情况:

……何子贞先生来杭州,见过数次。老辈风流,事事皆道地,真不可及。弟不与之论书,故彼此极相得。若一谈此事,必致大争而后已,甚无趣矣。

赵与何的晤面并不太愉快,原因是两人论书不合。读完此札,不禁令人生疑,何长赵三十岁,是赵的长辈,会面时应是七十多岁的老人了。年逾古稀,火气却仍旺盛,这是否是赵氏的夸张之词?不过,在另一通赵之谦写给何绍基弟子梦惺的信里,也谈到了何的詈骂:

……弟从前之不愿为君书者,以君为何太史弟子。太史之视弟如仇,前在杭州,同宴会者数次,太史逼弟论书,意主挑战,以行其詈。弟一味称颂太史之书,为古往今来生民未有,彼无可伺衅而去。然犹向其乡人大肆垢厉,类村夫俗子行径,殊可笑也。君于临书,师太史而以许侍郎合之,善矣。又加以吴让老(让老亦太史所丑诋者),则置蓑笠翁于朝冠之侧矣。可骇亦可敬。又欲奖许鄙人,深为惶惊。弟于书视让老则同而异,于何、许则风马牛之不相及矣。不识君何以取之,故不愿书也。……君为太史弟子,征书尚及鄙人,则与世间赏鉴家大异。窃恐太史闻之,转以君为叛道也。奈何奈何!

由此看来,虽已年迈的何绍基确实厉害,平素嘴上不饶人的赵之谦只能当面“一味称颂”,而心里却着实反感。至于两人论书的“不合”之处,赵在写给梦惺的另一封信中说:

……弟于书法,不从书入,又不能作骑墙之见,故为子贞先生所大恶。今阁下素服膺道州之教,而不弃鄙人,亦是天壤间仅见人物也。

据赵氏自述,他为何氏所“大恶”的原因有二:一是“于书法,不从书入”;

二是“不能作骑墙之见”。这两句话都语焉未详,不太好理解,但若结合何、赵两人的书法风格、审美观细作思考,则还是能找到其中答案的。

且先来分析何绍基的书风及论书主张。

余廿岁时始读《说文》、写篆字。侍游山左,厌饫北碑,穷日夜之力,悬臂临摹,要使腰股之力悉到指尖,务得生气。每着意作数字,气力为之疲苶,自谓得不传之秘。后见邓石如先生篆、分及刻印,惊为先得我心,恨不及与先生相见。而先生书中古劲横逸、前无古人之意,则自谓知之最真。

何绍基登进士后曾在庶常馆受教于阮元,与赵之谦同样,于书亦服膺邓石如,是一位“厌饫北碑,穷日夜之力悬臂临摹”的书家。不过,何学碑的情况却与赵很不相同,何氏重在以“篆、分入楷”,是极讲求篆、隶笔意的:

余学书四十馀年,溯源篆、分,楷法则由北朝求篆、分入真楷之绪。

余既性嗜北碑,故摹仿甚勤,而购藏亦富。化篆、分入楷,遂尔无种不妙,无妙不臻。

肄书搜尽北朝碑,楷法原从隶法遗。棐几名香供《黑女》,一生微尚几人知?

何绍基虽然对北碑“摹仿甚勤”,但其行、楷书在点画形态上丝毫没有北朝碑刻的痕迹。只要与被他一直临摹、称颂的《张黑女墓志》相对照,就能发现何氏书风与北碑之间风牛马不相及的事实。客观地讲,何绍基的书法面目类颜,线质近篆、隶——颜面碑(篆、隶碑)质,而与北碑全不搭界。若要称其为碑派书家,那也只是在用笔的线质上汲取了篆、隶养分而已。何氏的这种创作倾向,正是基于其讲求篆、隶笔意的创作审美观,所以,他自然不会像赵之谦那样去直接效仿北朝碑刻的点画形态。对于碑刻,他更欣赏的是由于年代久远、风雨侵蚀而造成的金石之味:

同治癸亥初夏,余游七星岩,此碑正在水中,无从手拓。石刻有波冲雨溜,偶得拓出,风韵必胜。如焦山《瘗鹤铭》,至今以水拓为珍秘也。

汉铜印妙处,不在斑驳,而在浑厚。学浑厚则全恃腕力,石性脆,力所到处,应手辄落。愈拙愈古,看似平平无奇,而殊不易貌。

这虽是论印之语,但汉铜印的“斑驳”与碑刻的“剥蚀”都是由于受到自然作用的结果(而非其本来面目),故同样亦可反映出赵之谦的碑刻审美观。赵氏治印从不故作修饰去追求类似汉铜印的“斑驳”效果(而是一任刀法的自然来表现浑厚),所以他在书法上亦以流畅光洁的用笔来追求北碑中的茂密雄浑之意,而与何氏的故作迟涩完全相反,这是两种不同的碑刻审美观分别在用笔上所呈现出的不同特征。

由上所述,赵之谦这种代表其书法最高成就的魏碑体风格,应该不会受到审美趣尚迥异的何绍基的赞赏。况且,赵前期的书风又与何相类,这前后书风的差异之大,可能更会令他不能接受。赵之谦前期的颜书风格固然写得不错,也为后来由帖入碑打下了很好的基础,但倘一直写下去而并不向碑转换的话,最终在造诣上可能也不逊于刘墉(1719-1804)、钱沣(1740-1795)、何绍基等书家,但在晚清书法史上的位置则就不会显得重要了。不过,虽然何氏不能赏识赵的魏体书,但其弟子及私淑者却并不受到影响,除了弟子梦惺外,还有“学道州书,得其神似”的蓝洲也曾向赵之谦求索书法。

赵之谦的书法,其最大得力处在北朝魏碑体,而魏碑体乃铭刻书风——其点画形态的形成与刻工铭刻模式有很大的关系。赵氏的“于书法,不从书入”,当即是指以“笔”摹“刀”——用毛笔来表现北碑刀刻而成的点画形态。这在何氏看来,显然是违背了学书之常理——不去深究北碑中所蕴涵的篆、隶笔意,而斤斤于对其皮相的模仿。“不能作骑墙之见”,则是指在两人的会晤中,心性甚高的赵之谦当然不会太附和何氏的书法审美观。何、赵之争,实质上是代表了当时书坛关于学习碑刻的两种意见:一种是注重篆、隶笔意的创作审美观,主要以取法秦、汉碑刻为主,或亦崇尚北朝魏体书,但仅汲取其中所含的篆、隶笔意而已;

另一种是既重视篆、隶笔意,又更着力于对北魏碑刻的学习——无论形、神,都努力去靠近。前者以何绍基为代表(之前的金农等都可归入到此类);

后者是邓石如肇其先,至赵则蔚为大观。从发展的角度来看,毫无疑问,赵之谦在书法创作上对北朝魏碑体的审美价值取向无疑比何绍基更具有进步意义,倘仅求“篆、隶笔意”,则秦、汉碑刻是源头正宗,自无需再向北碑取法。而这些沉寂了千年的北朝碑刻到了赵之谦的笔下,被更进一步地发掘出不同于以往的审美价值,从而使得清代的碑学运动在书法创作实践上发生了根本性的转变——由取法秦汉篆、隶碑刻扩展到北朝魏碑体书风。

除了何绍基外,对赵之谦持批评态度的还有不少。如当时的学者平步青云:

近人好摹北魏残碑及新出造像,其说始于阮文达之《南北书派论》《北碑南帖论》,然文达作隶、正书尚守前人矩矱,不专用北派也。其后武进张婉女史(纶英,翰风三女)出,始专门名家。泾包安吴诸君和之,至今日而益盛,甚至取造像恶札而临摹之,亦岂真得旃裘遗法乎?

平步青虽然不是直接批评赵氏,但他认为“北朝造像不必学”的观点显然与赵相左。马宗霍《霎岳楼笔谈》云:

撝叔书家之乡原也,其作篆隶,皆卧毫纸上。一笑横陈,援之不能起,而亦自足动人。行楷出入北碑,仪态万方,尤取悦众目,然登大雅之堂,则无以自容矣。

马宗霍“乡原”“无以自容”等语的依据,是赵氏作书有“卧毫纸上”“取悦众目”等“毛病”。殊不知赵氏用笔柔中寓劲,对笔锋有着极强的驾驭能力,而在取法北碑上,又能以柔毫自然生动地表现出魏碑体的点画形态,这从技法的角度来讲是极为不易的。马氏此言,实是因其眼力未到而作出的过刻之论。

康有为《广艺舟双楫》说:

赵撝叔学北碑,亦自成家,但气体靡弱。今天下多言北碑,而尽为靡靡之音,则赵撝叔之罪也。

康是继赵之后的晚清碑派大家,而《广艺舟双楫》流传又广,所以他的评价具有相当的影响力。康氏的学书道路与赵颇有相近之处,他早年也学帖,仿干禄书体,后来“幡然知帖学之非”,乃复致力于北朝碑刻。相对而言,赵书用笔方而锋侧,康书用笔圆而锋正;

赵书风格柔劲,康书气度浑雄,一阴一阳,正好相反。再来看《广艺舟双楫》中的《碑品》:

神品:《爨龙颜碑》、《灵庙碑》阴、《石门铭》。

妙品上:《郑文公四十二种》《晖福寺》《梁石阙》。

妙品下:《枳阳府君碑》《梁绵州造像》《瘗鹤铭》《泰山经石峪》《般若经》《石井阑题字》《萧衍造像》《孝昌六十人造像》。

被列入神、妙品的这些石刻,大都是隶意未脱者,如《爨龙颜碑》、《灵庙碑》阴、《枳阳府君碑》、《泰山经石峪》;

或是用圆笔者,如《石门铭》《郑文公四十二种》《瘗鹤铭》。而与赵之谦魏楷书风接近的一些北朝碑刻,却被列在其后,如《张猛龙清德颂》列精品上;

《杨大眼造像》《始平公造像》列能品上。从《碑品》的品第排列中,颇能反映出康氏的碑刻审美观:

古人论书,皆尚劲险。二者比较,健者居先。古尚质厚,今重文华。文质彬□,乃为粹美。孔从先进,今取古质。华薄之体,盖少后焉。

“古质”者,当即指蕴涵篆、隶笔意之碑刻,如《爨龙颜碑》等碑,隶意极浓;

《郑文公》等魏碑因系圆笔,与篆书的用笔较接近,故亦比其它方笔魏碑(如《张猛龙》等)更显得具有篆书笔意。而与赵之谦书风相似的那些碑刻,由于相对少了“篆、隶笔意”,遂被康氏列为“华薄之体”,受到了“少后”的待遇。

因此,在书风雄浑、虽标榜“魏碑无不佳者”却偏好“古质”“圆笔”之碑刻的康氏眼中,赵之谦外柔内劲、笔势婉转而结体茂密的魏碑体书风被认为是“气体靡弱”,这是符合其审美主张的。当然,康氏的重“古质”与何绍基的推崇“篆、隶笔意”又有所不同,这在他们的创作实践上都能具体反映出来。康氏的确是一位对北朝碑刻有着很好艺术感悟力的书家,只是其言辞偏激,且好作大言。何氏则是喜欢了大半辈子的北碑,而却实未理解到其中的精微之处。

在《广艺舟双楫》中,康有为对赵氏的评价并不是太高,但对另一位同样取法北碑的书家却极力推崇:

湖北有张孝廉裕钊廉卿,曾文正公弟子也。其书高古浑穆,点画转折,皆绝痕迹,而意态逋峭特甚。其神韵皆晋、宋得意处,真能甄晋陶魏,孕宋、梁而育齐、隋,千年以来无与比。其在国朝,譬之东原之经学、稚威之骈文、定庵之散文,皆特立独出者也。吾得其书,审其落墨运笔:中笔必折,外墨必连;

转必提顿,以方为圆;

落必含蓄,以圆为方。故为锐笔而实留,故为涨墨而实洁。乃大悟笔法……完白山人纯乎古体,张君兼唐、宋体裁而铸冶之,尤为集大成也。阮文达《南北书派论》,谓必有英绝之士领袖之者,意在斯人乎?

本朝书有四家,皆集古大成以为楷:集分书之成,伊汀洲也;

集隶书之成,邓顽伯也;

集帖学之成,刘石庵也;

集碑之成,张廉卿也。

欧体盛行无魏法,隋人变古有唐风。千年皖楚分张、邓,下笔苍茫吐白虹。自隋碑始变疏朗,率更专讲结构,后世承风,古法坏矣。邓完白出,独铸篆、隶,冶六朝而作书。近人张廉卿起而继之,用力尤深,兼陶古今,浑灏深古,直接晋魏之传,不复溯唐人,有何宋、明,尤为书法中兴矣。

张裕钊(1823-1894),字廉卿,湖北武昌人。道光二十六年(1846)举人,曾入曾国藩(1811-1872)幕,潜心研究桐城派古文,为“曾门四弟子”之一。张、赵年岁相近,都是当时有名的碑派书家,从今见的文献资料来看,并没有发现关于两人交往的记载。在康氏的眼中,张裕钊不但是书法成就几欲凌驾于邓石如之上,而且还是阮元《南北书派论》中所预言的领袖一代书风者。康自称从张书中“大悟笔法”,并对其“落墨运笔”有一番描述:“中笔必折,外墨必连;

转必提顿,以方为圆;

落必含蓄,以圆为方。故为锐笔而实留,故为涨墨而实洁。”且对照张裕钊的楷书《千字文》来对其书风进行分析,从总体来看,张氏的楷书并不是很像魏碑体,对此,康氏在《广艺舟双楫》中作如是解释:

……又云,取法乎上,仅得其中。吾见邓顽伯学六朝书,而所成乃近永兴、登善。张廉卿专学六朝书,而所成乃近率更、诚悬。……盖唐人皆师法六朝,邓、张亦师法六朝,故能与之争道也。

邓、张的“学六朝书”学得像唐人,是因为“取法乎上,仅得其中”?则赵氏的“六朝书”学得逼肖又该何说?事实上,张裕钊学魏碑的同时亦习唐楷,他的楷体整齐划一而少变化,结体上更多的也是唐楷的间架。若要论其“特立独出”处,则在于横与竖画的转折处圆内而方外,这样的形状,在笔势的承接上是有欠自然的,并且很有在书写时重复描画的嫌疑(此种笔画连接方式用毛笔很难一次性写出),而康氏却誉为“点画转折,皆绝痕迹”。除了横、竖画的转折处外,在钩画中也可看到这种用笔不自然的痕迹。在这一点上,赵之谦显然要高明许多,赵氏的以“笔”摹“刀”,其书写都是一次性完成,并且用笔自然生动,极能捕捉到北碑中刀法的精髓。相对来说,张裕钊的用笔技法层次较低,且缺乏艺术表现力。今人启功曾说:

张廉卿先生本是写大卷子、白摺子应科举考试的,后来受到古代碑刻的启示,用笔内圆外方,树立了崭新的风格。但他的书风实成于他中年以后,还有许多从前方框的痕迹。

由于“受到古代碑刻的启示”而形成的“内圆外方”的这种用笔,不但与赵之谦不同,在他之前的书家中也不能找出第二个,所以其风格确乎是“崭新的”。但由于其书法底子是“馆阁体”,积习既深,也就影响到“落墨运笔”处,故而他的点画“整齐划一”也就在所难免了。在《广艺舟双楫》中,康氏的“推张”与“贬赵”形成了鲜明的对比。其“贬赵”之言,由康对碑刻的审美取向来看还稍可理解,而“推张”之论,则实出自一己之私言。

撝叔书初师颜平原,后深明包氏钩、捺、抵、送,万毫齐力之法,篆、隶、楷、行,一以贯之。故其书姿态百出,亦为时所推重,实乃邓派之三变也。而论者至指为北碑之罪人,则又不免失之过刻。

向燊之言,正可批驳康氏之论。康有为从自己所偏好的审美标准出发,不但贬斥了赵书,且认为他给当时的书坛带来了负面的影响。而实际上,康氏的话也并不客观,一则当时的书坛并没有“尽为靡靡之音”;

二则是即便如此,亦应为师学者之过,而不能因此归咎于赵。

撝叔书如其画,皆若以盛气凌人。其作北魏最工,用笔坚实,而气机流宕,变化多姿,故为可贵。其他各体,亦咸精熟。惟论者谓其稍有习气。董思翁论画云:“当于熟中求生。”撝叔之书,恐正坐太熟之过。

确实,由于要卖字或应酬,赵氏的有些作品并不尽如人意,尤其是在用笔上的过于夸饰,难免会让人有造作之感。但若要论一位书家的成就,自应以其佳品为准,而非是应酬之作。“恐正坐太熟之过”云云,是因为赵的用笔婉转而流畅,所以就容易给人造成熟练的感觉。其实,赵之谦在“拙”的审美上曾作过深入的思考,他的魏碑体书法外机巧而内拙厚、外疏朗而内茂密,此非真知书者不可以道也。

与康氏不同,另一位同样崇尚阳刚大气的晚清碑派大家吴昌硕,则对赵之谦的书法颇为服膺:

吴少赵十五岁,也是书、画、印兼擅的大师,在艺术创作上受赵之谦的影响颇深。对于赵之谦书法的评价,更多的则表示了赞扬的态度,如:

余嗜书画,尤嗜悲庵先生书画,鹤庐所嗜与余正同。悲庵工橅魏碑,于规矩谨严之中,极神明变化之妙。其所为变化,即其画笔之超群轶伦、不可方物者也,则书中有画也。悲庵善画山水、花卉,以秀逸之笔寓朴穆之神,其所为朴穆,即其书势之还醇敛锷、静与古会者也,则画中有书也。要非其人植品高,读书多,弗克以臻此。此悲庵之书画所为可贵也。

这是吴隐(1867-1922)为《悲庵剩墨》所作的序文。吴隐对赵之谦的生平、艺术在整体上都比较了解,所以能将其书法和绘画、人品、学养等联系起来讨论,从而也有了更为深入的认识。

张宗祥(1881-1965)在《书学源流论》中指出:

撝叔得力于造像,而能明辨刀笔,不受其欺,且能解散北碑用之行书,天分之高,盖无其匹。

撝叔以孤愤,好嬉笑怒骂,诗文皆务为新奇,可骇可愕。坐是不谐于世,当代作者亦不能无訾议。然书画刻石并卓绝一时,记诵亦实有胜人处,固不必以体格绳检之。千秋巨眼,自有真鉴,存而不论可也。

[清]赵之谦 仙集山亭八言联 纸本 1865年释文:仙集之词,藏吾丹篆;

山亭以外,留此黄杨。少筠仁兄年大人属书,即集《瘗鹤铭》残字。同治乙丑六月,会稽弟赵之谦。钤印:赵之谦印(白)

这是一段关于赵之谦诗文的评论,但同样也可移用于书法。潘衍桐将赵氏“不谐于世”的原因归于其“孤愤,好嬉笑怒骂”的性格。的确,赵的脾性兀傲,再加上其魏碑体书风迥异于时人,这当然要令人有所“訾议”了。不过,“訾议”归“訾议”,而“千秋巨眼,自有真鉴”——对于赵之谦的书法成就,历史自会作出最为公正的评定。

注释:

①清替明祚后,处于异族统治下的汉人士子,并没有因丧国而失掉文化上的优越感。为了彻底地征服汉人,进一步加强满清政权的统治,康熙、雍正、乾隆三朝的统治者在文化上都采用了极其严厉的高压政策,文人士子在言论、著述上稍有不慎,便会被视作叛逆,甚而招来满门抄斩、株连九族之祸。在这样的政治氛围下,为了求得自保,汉族知识分子便逐渐转向远离政治的考据之学。

②《历代书法论文选》,上海书画出版社,1979年,第755页。

③[清]康有为《广艺舟双楫》,《历代书法论文选》,第778页。

④[清]康有为《广艺舟双楫》,第754、755页。

⑤[清]康有为《广艺舟双楫》,第777页。

⑥[清]王澍《论书剩语》,《明清书法论文选》,上海书店,1994年,第608页。

⑦[清]龚自珍在《干禄新书自序》中对当时的科举考试曾有记述:“凡贡士中礼部试,乃殿试。……既试,八人者则恭遴其颂扬平仄如式,楷法尤光致者十卷,呈皇帝览,……先殿试旬日为复试,遴楷法如之。殿试后五日,或六日、七日,为朝考,遴楷法如之。三试皆高列,乃授翰林院官。……保送军机处,有考试,其遴楷法如之。”

⑧《章安杂说》则一一,上海人民美术出版社,1989年。

⑨[清]顾炎武《日知录》卷七,清康熙三十四年(1695)潘氏遂初堂刻本。

⑩[清]顾炎武《日知录》,顾炎武《顾亭林诗文集》卷二《金石文字记序》,清宣统元年扫叶山房石印本。

猜你喜欢赵之谦帖学碑学舟泊石门忆事有作·其一至爱(2022年8期)2022-08-26从学碑到“碑学”艺术品鉴(2020年6期)2020-08-11心与形:帖学与碑学艺术品鉴(2020年6期)2020-08-11清代碑学兴起并不仅因为文字狱艺术品鉴(2020年6期)2020-08-11碑学·形学艺术品鉴(2020年6期)2020-08-11从《宝贤堂集古法帖》窥探明代中叶帖学的兴盛收藏界(2019年2期)2019-10-12赵之谦篆刻边款艺术价值与文化意蕴探赜大观(书画家)(2018年6期)2018-07-08论龙开胜的帖学创作艺品(2017年4期)2017-11-06赵之谦:用篆刻记录刻骨铭心的爱老年教育(2017年1期)2017-02-10赵之谦书法篆刻专题中国书画(2016年8期)2016-09-12